編者按:

3月22日,新華網(wǎng)以《你所未知的,一群默默奮斗著的中國(guó)少年》為題,發(fā)表了劉小呆寫(xiě)的這篇反映農(nóng)村失學(xué)少年如何成才的文章。

文章情真意切,娓娓道來(lái),講述了一群中招考試300分以下的孩子如何自強(qiáng)的故事。

這個(gè)故事和仁愛(ài)慈善緊緊相連,也可以說(shuō)是仁愛(ài)慈善給了這些孩子們第二次生命,新的生命,一個(gè)自強(qiáng)不息向上不止的生命。

慈善,就是要通過(guò)大愛(ài)去改變?nèi)说拿\(yùn)。

仁愛(ài)慈善就是這樣堅(jiān)守十年,一點(diǎn)點(diǎn)去關(guān)注人的命運(yùn),去改變?nèi)说拿\(yùn),給他們力量,讓他們找到生命的目標(biāo),并且堅(jiān)定地走下去。

我們分上、下兩集轉(zhuǎn)載這篇文章,就是為了讓更多的生命能夠體悟到善的力量。

河南滑縣,中國(guó)糧食生產(chǎn)先進(jìn)大縣,曾是國(guó)家級(jí)貧困縣。全縣每年普通小學(xué)招生26000人左右,初中招生17000人左右,到了普通高中招生時(shí)4900人左右。

很多孩子初中沒(méi)有上完,提前離開(kāi)了校園,進(jìn)入社會(huì)打工或是早婚。離開(kāi)學(xué)校的大多原因和當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)俗習(xí)慣以及地域環(huán)境有很大關(guān)系。

滑縣位于豫北平原地帶,四方不臨高速公路和鐵路,遠(yuǎn)距都市,沒(méi)有絲毫都市的喧囂,一望無(wú)垠的麥田,整個(gè)環(huán)境空間由上向下俯瞰,就像一個(gè)相對(duì)封閉的四合院,猶如一片天然的“世外桃源”。

不知道從什么時(shí)候開(kāi)始,這里慢慢卻變成了勞務(wù)輸出大縣,打工成了這里一種習(xí)慣。所以很多孩子,對(duì)學(xué)習(xí)不感興趣,產(chǎn)生厭學(xué)情緒時(shí),家長(zhǎng)們也不懂如何引導(dǎo)孩子繼續(xù)努力學(xué)習(xí)。

同時(shí)他們受家庭及周邊環(huán)境影響,對(duì)讀書(shū)失望,認(rèn)為沒(méi)有前途,不如去打工賺錢(qián)來(lái)得實(shí)在。

輟學(xué)問(wèn)題很復(fù)雜,并不是社會(huì)上認(rèn)為的那樣家庭貧困而上不起學(xué),有的家庭并不貧困,但是孩子厭學(xué),早早地離開(kāi)學(xué)校。

還有一種情況是這些孩子的中招考試分?jǐn)?shù)低于300分,而每年的普通高中錄取計(jì)劃名額5000人左右,300分以下的孩子,如果不進(jìn)入職業(yè)高中,就意味著沒(méi)有了高中學(xué)籍,升學(xué)和尋找合適的學(xué)校就成了家長(zhǎng)的最頭疼的問(wèn)題!

其實(shí)不止滑縣這一個(gè)地方,美國(guó)斯坦福大學(xué)國(guó)際研究所高級(jí)研究員、教授Scott Roselle,也是中科院就農(nóng)村政策研究中心國(guó)際顧問(wèn)委員會(huì)主席,就中國(guó)農(nóng)村教育用五年的時(shí)間,在中國(guó)的河北、陜西等175個(gè)農(nóng)村中學(xué)展開(kāi)研究,現(xiàn)在中國(guó)貧困農(nóng)村只有25%的孩子是普通高中畢業(yè)。

沒(méi)有學(xué)籍的300分以下的這些孩子怎么辦?很多家長(zhǎng)和孩子面對(duì)應(yīng)試的壓力,不知道如何正確引導(dǎo)孩子走出迷茫,很多孩子不知所措,沒(méi)有了心靈的依托,他們開(kāi)始變得暴力、冷漠和麻木……從游戲中尋找存在感,在狂躁中發(fā)泄自己……

不僅帶來(lái)很多社會(huì)問(wèn)題,倫理、文化、法律等等問(wèn)題也接踵而至,給家庭帶來(lái)了巨大的痛苦,直接影響到了家庭孩子的的未來(lái)。

滑縣當(dāng)?shù)赜幸晃粚W(xué)校校長(zhǎng)李路靜老師,是北京仁愛(ài)慈善基金會(huì)的志愿者,從2003年開(kāi)始關(guān)注這個(gè)社會(huì)現(xiàn)象,并在2007著手實(shí)踐,2008年來(lái)到滑縣道口鎮(zhèn)創(chuàng)辦了文心高中,專(zhuān)門(mén)招收300分以下的孩子。

從社會(huì)上把這些孩子重新招回校園,進(jìn)行關(guān)懷和教育,雖然每年只有區(qū)區(qū)幾十個(gè)學(xué)生,但卻對(duì)人心產(chǎn)生了深刻的影響。經(jīng)李校長(zhǎng)的手帶出的孩子,一部分已大學(xué)畢業(yè),很多都已走進(jìn)社會(huì)工作,成家立業(yè),改變了人生軌跡,期間的探索和艱辛很值得深思。

2007年

李老師帶著她的幾十個(gè)學(xué)生從河南滑縣來(lái)到北京,在北京仁愛(ài)慈善基金會(huì)做志愿者,一方面她的學(xué)生可以通過(guò)這種方式獲得新的人生觀(guān)和價(jià)值觀(guān),另一方面,這里有很多優(yōu)秀的志愿者可以為孩子們提供義務(wù)教學(xué)。

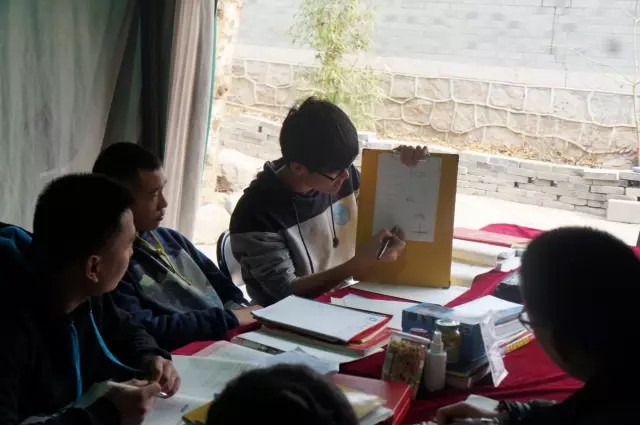

來(lái)自人民大學(xué)、北大、清華的志愿者每到周末就來(lái)給孩子們補(bǔ)習(xí)功課,沒(méi)有任何報(bào)酬,乘坐公交車(chē)顛簸兩個(gè)小時(shí)左右,趕到位于北京郊區(qū)六環(huán)以外的鳳凰嶺北京仁愛(ài)慈善基金會(huì)辦公地,輔導(dǎo)這些普通但又特殊的孩子們。

每年,雖然孩子們底子薄,但是,經(jīng)過(guò)老師的輔導(dǎo),他們大多取得了很好的成績(jī)。

基金會(huì)有很多慈善項(xiàng)目,有的項(xiàng)目承擔(dān)工作繁重而瑣碎,辦公所在地也有很多的勞動(dòng)建設(shè)需要承擔(dān),這些來(lái)自貧困縣的少年們展現(xiàn)了非常好的意志力和耐力。

一邊做志愿者服務(wù),一邊復(fù)習(xí)功課。和同齡人相比,明顯要懂事和成熟很多,他們沒(méi)有時(shí)間玩網(wǎng)絡(luò)游戲,也沒(méi)有時(shí)間玩手機(jī),每天早上四點(diǎn)就起,和很多成年人一樣,學(xué)習(xí)和勞作。

除了學(xué)習(xí)和勞作,他們還要輪流到位于西二旗軟件園區(qū)一家餐廳打工,他們?yōu)榭腿它c(diǎn)菜的IPAD里不僅存著菜譜,還存著高考試卷,以便在工作之余,復(fù)習(xí)功課。

2015年

在這里做志愿者的十余名孩子全部考取,進(jìn)入大學(xué)校園。

2016年開(kāi)始到2017年

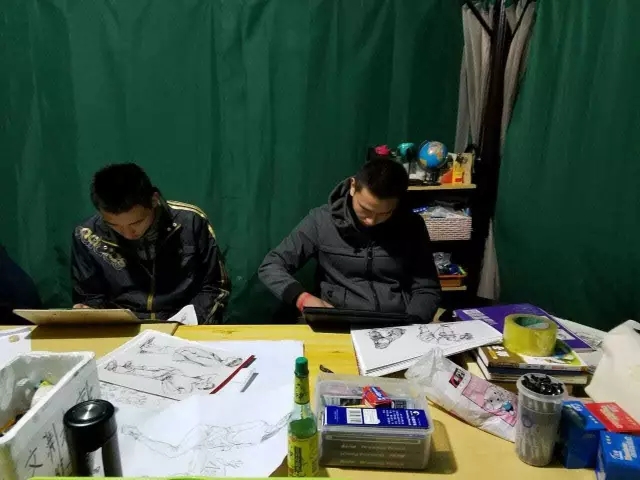

又有二十多位孩子準(zhǔn)備2017年的高考,這其中有三位孩子已經(jīng)在1月份的藝考中過(guò)了本科線(xiàn)。

每一位孩子都有自己的理想,有的是想考外語(yǔ)學(xué)院,有的想考體育專(zhuān)業(yè),有的想考公安大學(xué),立志做一名警察,有的想學(xué)習(xí)工商管理,有的想學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)應(yīng)用。

為了這些理想,孩子們?cè)诜浅?炭嗟嘏蛫^斗,由于場(chǎng)地空間有限,很多時(shí)候他們只能在帳篷里上課,來(lái)自人大、北大、清華、首師大等學(xué)校的志愿者老師也和孩子們一樣,不計(jì)較這些艱苦的條件,一心一意地給孩子們上課。

課程中除了正式的學(xué)制內(nèi)容外,還有傳統(tǒng)文化的學(xué)習(xí),最重要的是學(xué)習(xí)了就實(shí)踐——孝順父母的教育和實(shí)踐,吃苦耐勞的教育和實(shí)踐,謙虛謹(jǐn)慎的教育和實(shí)踐,為他人著想的教育和實(shí)踐。(未完待續(xù))