他來自

玉樹州利民協(xié)會

他希望

用教育喚醒沉睡的夢想

他堅信

夢想,每天都在生長

他是求松,

利民學校的創(chuàng)始人

2017年的學校

我相信:夢想是一顆種子,會在心底生根發(fā)芽。辦學校是我很早就有的一個夢想,那時我大概是十八九歲。因為可以幫助失學的超齡牧民子女重拾夢想,這是我一生中最幸福的一件事情。

在6月北京一個陽光燦爛的午后,玉樹州利民職業(yè)培訓學校的校長、創(chuàng)始人求松老師在北京仁愛的專訪中這樣吐露自己的心聲。

采訪中,提到創(chuàng)建“利民學堂”的初衷時,求松老師面對鏡頭直言不諱,誠懇而真切地回答著每個問題,也分享了自己內心的真實想法。他說:我辦這個協(xié)會的最終目的是辦學校,因為有了這個想法而認識了北京仁愛慈善基金會(以下簡稱:“仁愛慈善”)。由此,夢想的種子開始發(fā)芽,我愛我的夢想。

微胖的身體,麥色的皮膚,暖人的眼神,說到興致時他會聳動一下肩膀,他瞇眼露齒笑的歡悅表情,如同格?;ň`放出嬰兒的光芒。真實,本色,這是初次見面時對求松老師的第一印象。

因為熱愛,所以幸福!請聽幽默且低調的求松娓娓道來。

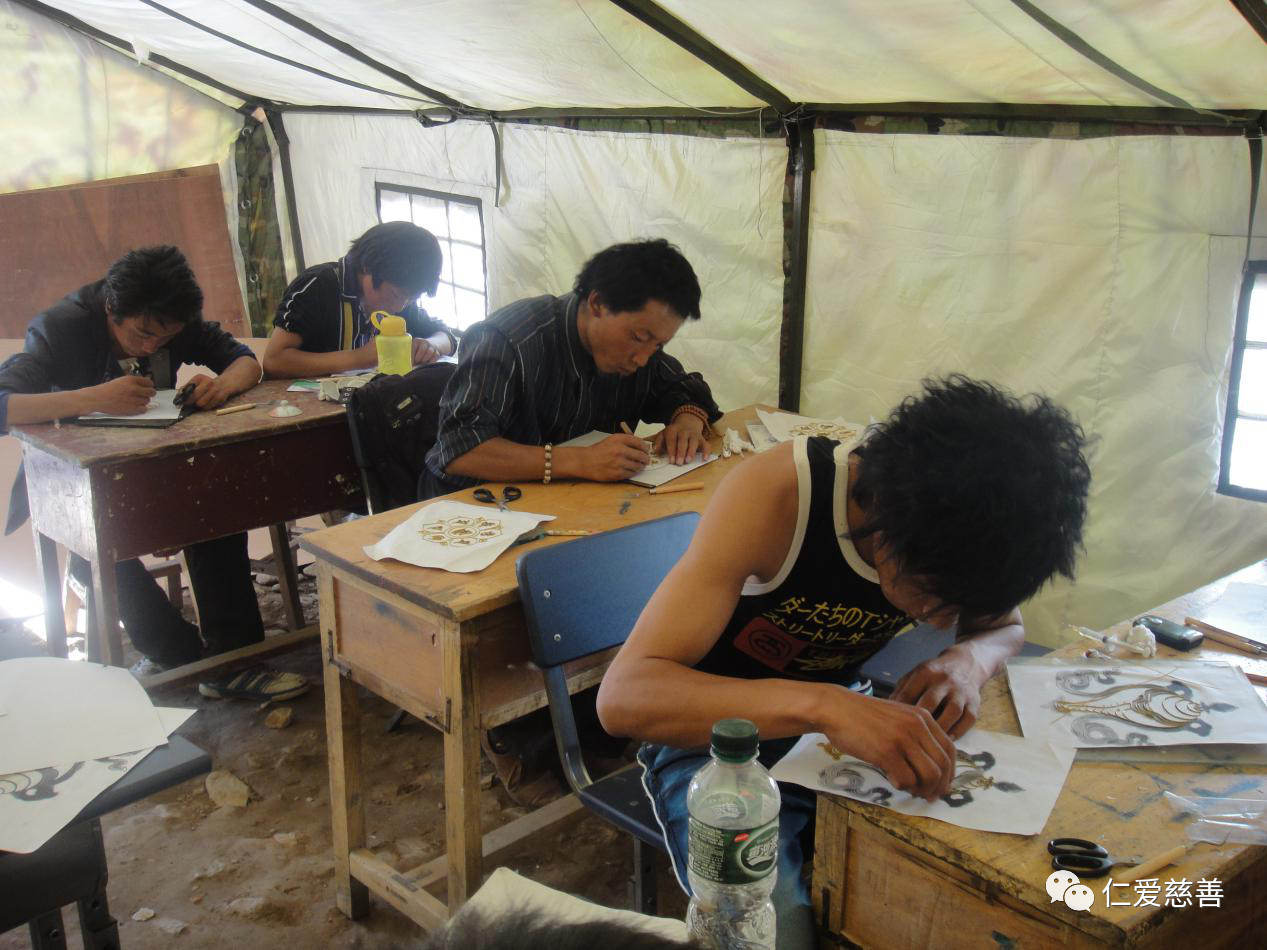

2010年的帳篷學校

向 著 夢 想 奔 跑

求松:我是求松,來自青海玉樹,出生在牧區(qū)。以前,牧民都是放牧為生,祖祖輩輩都是跟著牦牛,一年四季不斷的遷移。近年,隨著國家退牧還草政策的落實,許多牧民結束游牧進入城市生活,由于語言不通,沒有文化等方面的問題使他們始終難以融入城市。

對于外界來說,藏區(qū)是落后的、神秘的,甚至是原始的,青海玉樹仍有大部分牧民保留著游牧的習慣,因小時候隨著四季的遷移放牧或家里不重視知識,導致部分牧民孩子失學,年齡在十五歲以上,除了放牧之外沒有任何生存技能。

在偏遠牧區(qū),有很多這樣的“超齡失學牧民子女”,因為對城市的向往,他們來到城市,由于沒有知識,沒有技能,語言不通,很難找到合適的工作,一年除“挖蟲草”一個多月外,沒有任何經濟來源。除此之外,他們無所事事,無法維持基本生活,被歧視甚至被欺騙。他們對未來沒有方向,對生活沒有信心,游走在犯罪和暴力的邊緣,成為社會的不穩(wěn)定因素。

2010年的帳篷學校

在我18歲那年,我的一位牧民朋友去西寧,在城市里迷失了方向,想問路,但是那邊都是漢族人,因為語言無法溝通。他說:我走進人群,就像一頭牦牛。我說什么別人聽不懂,別人說的話我也聽不懂。沒有文化,太可怕了。這句話深深地觸動了我,讓我萌生了想為他們辦一所學校的愿望。

在此,我非常感恩我的父母,雖然他們不識字。1986年,我剛剛4歲,父母為了我們七個兄弟姐妹上學,舉家從牧區(qū)搬到玉樹城鎮(zhèn)。兒時,父母常教導我的一句話是,不要像我們一樣變成綿羊。藏族有種說法,綿羊是比較笨的意思。受這種觀念的影響,我比較幸運的開始學習并愛上讀書。

當我走入社會后,又發(fā)現很多問題,在飯館吃飯經常會看見一些年長的牧民因為不識字,吃飯不看菜單,而是看別人吃什么自己就點什么??吹竭@些現象,想辦學校的愿望也更加強烈。

2006年,我開始做扶貧類公益,就是捐助一些物資到牧區(qū)。剛開始物資不多,主要是把物資捐助到牧區(qū)后,拍照片發(fā)給對方。后來,我們做公益的信息就被放到一個相關網站,大家知道有一個叫求松的志愿者。

2011年的板房學校

如果說走在做公益的路上是為了收獲更好的自己,那么,此刻的求松正走在追夢的路上。在我們談到利民學堂如何與仁愛慈善建立公益合作關系時,求松老師有些激動。他停頓片刻后說:利民學校就好比是仁愛慈善的一個孩子,沒有仁愛的幫助和支持,就不會有今天的利民職業(yè)培訓學校。是仁愛慈善讓利民學校從夢想成為現實,從資金捐助到人力的培養(yǎng),一路陪伴我們成長。

2015年租賃的學校

時間回到2010年4月14日,玉樹地震當天,仁愛慈善成立玉樹地震賑災應急小組,于4月15日奔赴災區(qū)。